第9話 念仏教化と平重衡への説戒

比叡山で善導大師の『観経疏』と出会い、そして浄土宗開宗の決意のもと比叡山を後にした法然さまは、京都の街中で積極的にお念仏の教えを広めました。その当時の仏教では、「幾度も生まれ変わり死に変わりし続けながら、厳しい修行を繰り返さなければ、お釈迦様のような覚りを得ることはできない」という教えや、「本当はこの身このまま仏なのだが、自分自身の心が煩悩で汚染されてしまっているから、修行を通じて心を清めなければ仏になることができない」という教え、あるいは「難解な教えを完全に理解しなければ仏になることができない」という教えや、「呪文を完全に記憶し、一言一句も間違うことなくとなえなければ仏と一体化できない」という教えでした。これらの教えはいずれも「今ここで、この私が、この身このままで、あるいは遠い将来に、お釈迦様のような覚りを得ること」を目的とした教えでした。法然さまが比叡山を後にした理由は、これらの教えに納得がいかなかったからです。これらの教えがお釈迦様の真意とは思えなかったからです。法然さまから見ると、これらの教えはすでにこの現実世界ではあまりにも難解であり、何より頼りとすべきお釈迦様がすでにこの世から去ってしまっているという現実が目の前にあり、「一体、誰がこの世界でこの身このままでお釈迦様のような覚りを得ることができようか」という悩みだけが残りました。そして法然さまは「お念仏をとなえれば、誰しも必ず、阿弥陀様のお救いをいただき、極楽世界に生まれることができる」という教えに到達しました。

この法然さまの「お念仏の教え」は瞬く間に京都中に広がります。それまでは「厳しい修行に耐えた人しか覚れない」という教えが主流であった中で、ただ法然さまお一人が「誰もが必ず極楽世界に往生することができ、そして阿弥陀様から直接に教えを受けて覚りを得ることができるのです」という教えを説き広めたのでした。この「いつでも、どこでも、誰でもできるお念仏」は、まさに「どこの店にでも売っていて、本当に廉価で誰にでも買うことができる、万病の病に必ず効き目がある妙薬」のようなものであり、法然さまに接した人々は口々に「ナムアミダブツ...」ととなえたそうです。

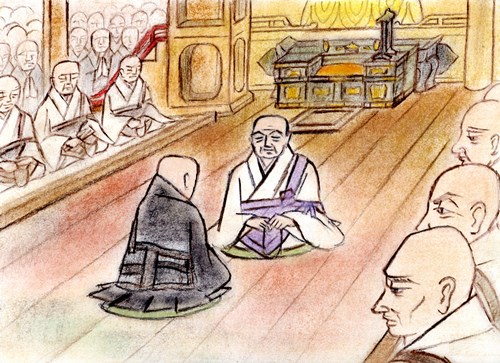

さて、時代はまさに源平の争乱。1180年には平重衡が奈良の東大寺や興福寺に攻め入り、東大寺大仏殿をはじめとする数々の建物を焼き払いました。その後、源義経の登場で源氏が優勢となり、ついに平重衡は囚われの身となってしまいます。京都に捕虜の身として送られた重衡は、もはや生きながらえることはできないと知り、源氏に対して出家を願い出ます。しかしこの願いは聞き入れられません。出家を諦めた重衡は、「では、どうしても法然さまに会わせてほしい」と懇願します。この願いは受け入れられ、やがて重衡の前に法然さまが現れました。すると重衡は「いくら戦乱の世とはいえ、またたとえ類焼とはいえ、結果的には東大寺や大仏を焼き払った我が身です。このように囚われの身となり、もはや何もできない私は、このまま地獄に堕ち永遠の苦しみを繰り返さねばならないのでしょうか。この私が救われる道は何かないのでしょうか。なにとぞこの罪深い我が身をお救いください」と涙にむせびながら法然さまにすがりました。法然さまもこの話を聞きながら静かに涙を流し、やがて「人とはどこまでも罪深きものです。これほどに苦しい人生を生きた上に、さらにどうして次の世でも苦しまねばならないのでしょうか。さぁ一緒にお念仏をとなえましょう。ただそれだけであなた様も私も阿弥陀様の極楽世界に生まれることができるのです」と答えました。この話を聞いた重衡は涙ながらに西を向き心から「ナムアミダブツ...」ととなえました。

『平家物語』では帰途についた法然さまが涙を流す場面が描かれています。このとき法然さまは、人の一生がいかに悲しみや苦しみに満ち溢れたものであるかということを切実に感じていたのかもしれません。

鎌倉に移送された重衡はすぐに源頼朝と面会します。『平家物語』巻第十の「千手前」の前段では「東大寺炎上の一件はあくまでも過失であり、決して故意に放火したわけではないが、本当に申し訳ないことをしてしまった。武運は時の運。戦に臨む以上は、敵に討たれることも覚悟の上である」と毅然と語ったと伝えています。

さらに「千手前」の後段では重衡が鎌倉での最後の一夜に、千手の前という女性と会話を交わす中で、「雅楽の皇麞急という曲は、今の自分には〈往生の急〉である。五常楽という曲は〈後生の楽〉である。今はただ阿弥陀様の極楽浄土への往生を祈り願うばかりである」と語り、優雅ではありつつも物悲しい雰囲気が漂う場面として描かれています。

その後、重衡は再び京都に移され、泉木津の地で処刑され、二十九歳の生涯を閉じます。また『平家物語』では、重衡が亡くなったことを聞いた千手の前が、善光寺に参詣し、そのまま重衡の菩提を弔うために出家したと伝えています。

この後の『平家物語』は哀しい調べとともに平家滅亡へと話しが進んでいきます。このような物語の展開の中で、法然さまと重衡の対話は、「どこまでも罪深き人間の本当の姿」と「たとえどのような罪を犯した者であっても、必ず阿弥陀様の救済を受け極楽浄土に往生することができる」という法然さまの教えを端的に説き示す大変に重要な一場面として読むことができます。

これは『平家物語』の一段の話ですが、法然上人の教えは現実社会で自らの優しさゆえに人間関係で悩む人々や、あるいは仏教とはあまり接点がなかった人々など、老若男女を問うことなく広まっていきました。

第十回 大原問答

京都中にお念仏の教えが広がることを目にした天台宗や南都の学僧たちは、「法然さまの教えは本当に正しいのか?」という疑念を持つようになりました。そしてついに法然さまに対して、今でいう公開質問を行なうこととなりました。場所は京都大原の三千院の奥にある勝林院。時に文治二年二月、当時の仏教界を代表する碩学が約二十名、大原の勝林院に集まりました。

二十名に近い学僧が交代で法然さまに厳しい質問を出します。天台宗を代表する学僧であった顕真は「天台宗や真言宗の教えこそ、生死を繰り返すことから抜け出ることができる最高の教えなのです。どうしてお念仏だけで往生できるのですか?」と質問します。すると法然さまは堂々と「確かにどの宗旨もすばらしい教えであります。ただ、すでにお釈迦様が亡くなり、そしてもはや難解な教えや厳しい修行には耐えることができない私たちにとっては、このお念仏の教えこそが最も良く適しているのです。お念仏には阿弥陀様のすべての功徳が内包されているので、お念仏をとなえることはどのような修行よりも効果があるのです」と答えました。こうしてすべて質問に答え終えると、質問者をはじめその場に集まった人々は、誰ともなく口々に「ナムアミダブツ...」ととなえはじめたそうです。

この大原問答を契機に、法然さまの名声はますます京都中に広がり、お念仏の教えもさらに広がっていきました。